诗

基本的

从巨大的眼睛中流淌出来,

最初的泪水,

幽灵般的宇宙谎言

消失在透明之中,

球状形式落下

通过一个设计好的空间

地狱思维

的渗透到本质。

我将具体化

我超乎想象。

新形式

在灯光下

相同的光谱,

他们把我们聚集在一起。

我已经把它抛在脑后了

直到那时才是真相;

混凝土不再在我们身边徘徊

等等

尺寸消失

离开我们

永恒的流浪者。

负担

我们是看不见的和谐的奴隶。

把自己披在光里

被装在金色的轿子里,

镜子里有无数的面孔,

一切世界的知识,

以及通道的间隙

从一侧到另一侧。

负担

他们向我们弯腰

超越时间的边缘。

座右铭:

“一位哲学家说过这样的话:我思故我存在。

既然我思考,就可以推断出我存在吗?

因此,哲学家不知道什么是生命,什么是非生命。

我可以说:我认为因此我不存在。或者不然:我存在,我不存在,我一直在思考。”

维克多·科恩巴赫 (秘密假期)

我知道你在这个领域

在你的眼中绽放,

恶魔从神秘高原归来,

沐浴在时间的洪流中

就像闪电一样

等离子海。

我知道你的存在超越了形式

在波束中

被光谱沙鼠神奇地照亮

赋予世界的存在

抽象的、有吸引力的、

奴役。

我知道我会遇见你

伴随着旅行者的神话,

我,通过形式转瞬即逝,

穿过空间,永远的世界

这种不断变化的过程

多彩而悲伤。

我一直都知道你的存在

超越荒凉的外表

我独自旅行的时候,

像光一样

溢出了所有可能的东西,

超越过去的一切,超越现在的一切。

同时消失

几乎透明

在选定的光线下

我们通过彼此的束缚

有无尽的线程。

目光转向我们

他们在肉体的宇宙中漫游。

对外人的仇恨

它没有到达这里

周围一片寂静。

我们的血

叶绿素变红

将地球的汁液输送到我们体内,

太空漫游者。

永恒者对我们有要求。

我们本想流连忘返,

我们想留下一个印记。

永恒者对我们有要求。

至少我们一起走吧。

我尝试过知识

你已经超越了

透明绿色。

我翻了个白眼

通过圆圈

我遇见了你

我受够了不认识你

有了这个身体。

最近我才知道是你。

财富

他们每隔一天就和我们在一起。

必须对它们进行盘点

并在这段时间里

我有一个使命

划分

并学习

以人口形式

这个区域。

我们有天赋

有吸引力

但我来错了时间

很少

以为我们相遇了

过去的某个地方。

理解

红土分数监视器

我在地球的某个地方找到了你。

通过你的嘴

尘埃正在变成

反重力

由你的肺部推动

到燃烧的空气

未知元素。

我找到了你

即使我失去了双眼

在干旱的山谷里。

纯净的空间让我们可以随时见面。

我的想法和

你的想法

他们正在变成一块破烂的地毯

穿过干谷桥。

金色的,闪闪发光的

照亮了这次会议并

如果我们很紧张

事关步骤,

我们会步履沉重

在编织地毯上

通过我们的想法和

散落在干谷甲板上。

这场比赛下

空气对我们来说太少了。

我们所受的惩罚

它已被赋予我们一生。

我无法办理赦免文件

手上的神经就会死亡,

在这个游戏下

其中

我们的身体也在融化。

会议没有召开

在我能穿透的地方

没有尸体。

我们的融合

它将取得胜利。

永远混在别人里面

我们可以在一起

我们会喜欢这里的尺寸,

在这段时间里,

而不是这个星球,

在具有这种结构的肉中。

光之死

我死了。

我把自己埋在你的眼睑下

在最悲伤的坟墓里

世界上曾经有过什么。

上帝会知道的

他的宇宙

光与爱的游行,

崩溃了,永远被囚禁,

在游牧王子眼中

由黑夜之影派来粉碎圣光。

我死在你的眼里

重新点燃荒凉的火焰,

当你睁开眼睑时。

上帝会知道的

他迷失了自己

和他的光辉,

当他让我死的时候

在游牧王子眼中

由黑夜之影派来粉碎圣光。

我进入虚无

成为你火焰的凝视

什么——试图烧焦世界。

上帝会知道的

我,他的光

我变成了火

失去我的不朽

在游牧王子眼中

由黑夜之影派来粉碎圣光。

吸收

这个星球正在慢慢吞噬我

和银喙

我经常举办派对。

黑暗球体

在内脏中吸收

我身上的瘟疫。

我试图留下来

能够想你

当我拥有必死的身体时

当我靠鲜血活着的时候

想象

我们是另一波浪潮

忘记我柔软的肉体

多产的耻辱。

这个星球正在慢慢吞噬我。

这里展示的 10 首诗是该卷的一部分 化身的住处 (Editura TORNADA,2014)本书的重要部分来自我的文学经历。我曾经尝试将我的诗集出版。尽管他们受到赞赏,甚至赞扬——我以大学教授 Marioara GODEANU 的做法为例,她是我国生物学领域最重要的研究人员之一,她以我的诗开始和结束她的课程——但我在 1989 年之前并没有成功。我所能做的就是在 Luceafărul 杂志上发表一系列牌匾(从 1983 年开始),这要感谢我的灵魂兄弟,诗人和大师 Cezar IVÂNESCU 以及他的创作《诗人之名晚宴》,我也是其中的一员。

为什么会发生这种情况?

据一些编辑说,因为我并不是“为国家和政权”写诗。 1989年的革命让我找到了诗集 龙卷风游戏 准备好。我收到了罗马尼亚学院“乔治·卡利内斯库”文学塞纳克秘书、作家扬·波托平(Ion Potopin)的推荐,以及作家联盟秘书扬·霍巴纳(Ion Hobana)向Cartea Românească出版社的推荐,而Albatros出版社正准备出版一部科幻选集,他们将在其中出版我的部分作品集。那里的一位编辑告诉我,我的诗歌很特别,它不像任何其他风格的诗歌,唯一的解决办法就是同意以 SF 标志出版。

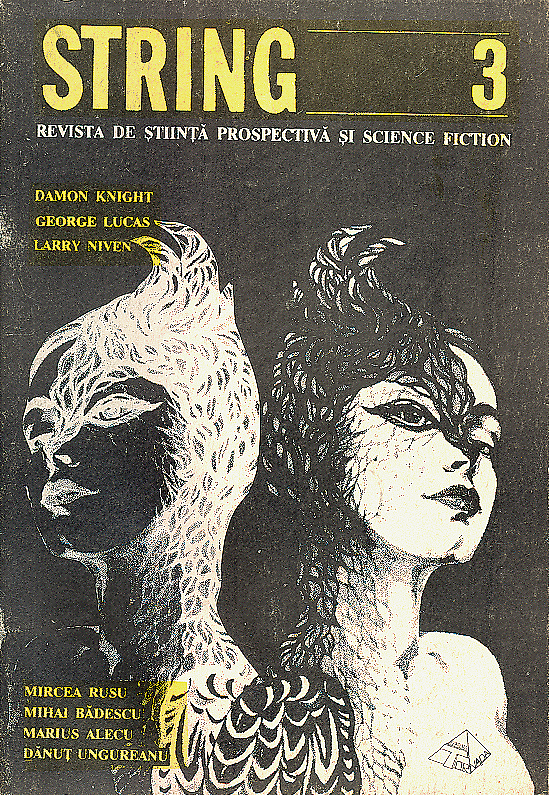

确实,1987年,我在布加勒斯特理工学院创立了StrING Hall,活跃在一个带有科幻倾向的哲学、科学和文学对话小组中。从“知识”中创造理想并尝试“文化复兴”的愿望构成了团体建立Cenacle的意义,我们以“String Theory”(弦理论)将其命名为StrING,对这一理论认为宇宙将有十个或二十六个维度以及“一切”都将是“振动”的可能性着迷。在晚会的文学部分,人们对“弦乐家”创作的作品进行了阅读和批评,其中许多作品是根据以前的科学会议的印象进行阐述的。定期参加者包括作家扬·霍巴纳 (Ion Hobana)、罗穆卢斯·巴尔布勒斯库 (Romulus Bărbulescu) 和乔治·阿纳尼亚 (George Anania)、米哈伊·格雷梅斯库 (Mihai Grămescu)、多尔菲·德里默 (Dolphi Drimer) 教授、物理学家米尔恰·鲁苏 (Mircea Rusu)、研究员弗洛林·蒙特亚努 (Florin Munteanu)、语言学和布加勒斯特其他院系的学生。

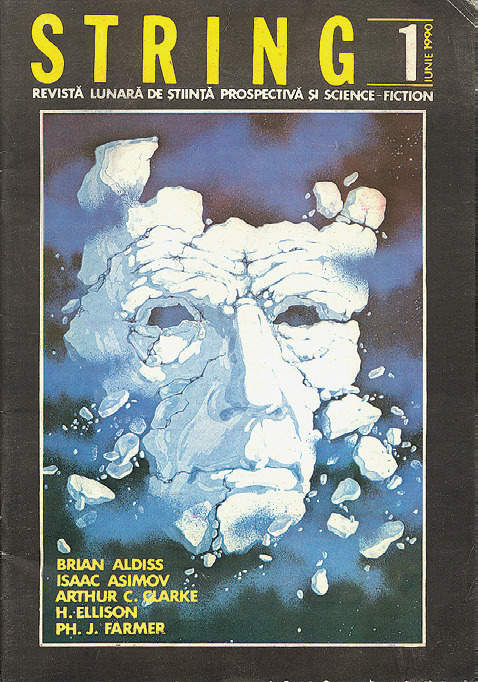

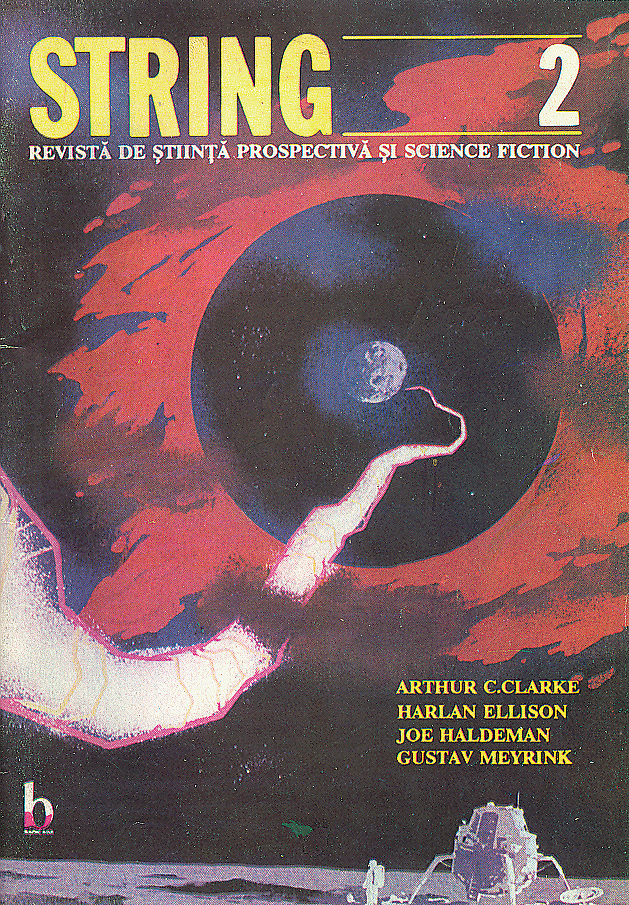

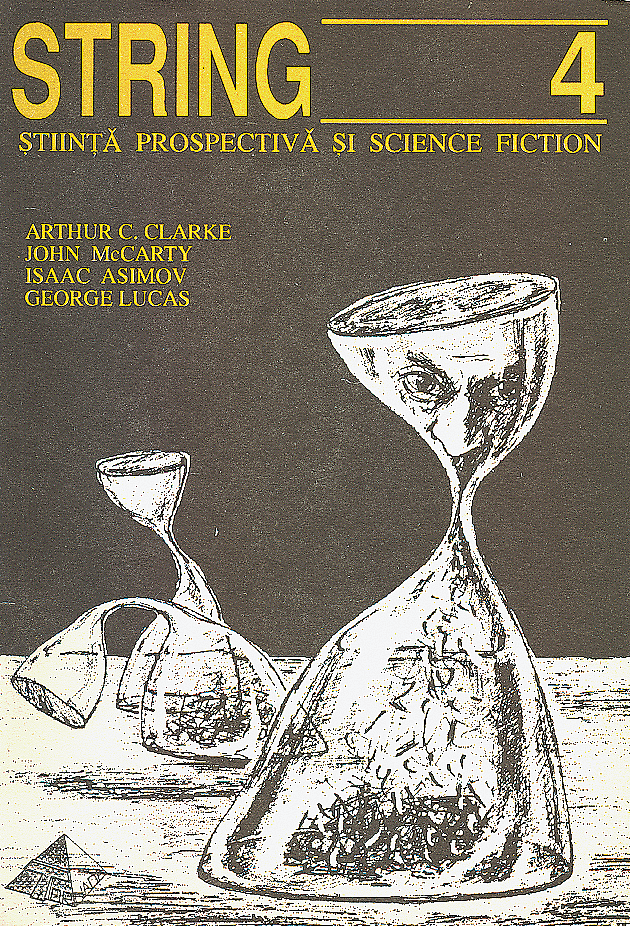

这场革命通过提出出版他的作品的问题而达到了高潮,结果,在1990年夏天,我成功地印刷了《STRING》杂志的第一期——前瞻性科学和科幻小说杂志,到2000年,该杂志的排名已达到第20位。所有这些活动,加上我参加由米哈伊·德拉干内斯库院士领导的罗马尼亚科学院罗马尼亚科学技术史与哲学委员会(CRIFST)跨学科研究小组的会议,以及与马里奥拉·戈代亚努或许多其他科学家、作家或哲学家的经历和讨论,代表了我诗歌的来源。

1987年3月22日,我应作家阿德里安·罗戈兹的邀请,在作家联盟晚会的一次会议上首次亮相,同年春天,我还在塞贝什市举办的卢西安·布拉加节上获得了文学奖。同年秋天,在克拉约瓦举行的全国预期委员会会议上,我获得了作家联盟和 Ramuri 杂志颁发的诗歌奖以及美术奖。但我参加这次会议的最大收获是会见了作家维克多·科恩巴赫(Victor Kernbach),他是我一生中遇到的最迷人的人之一,我决定与他一起访问康斯坦丁·诺伊卡(Constantin NOICA)。这种事再也没有发生过……1987年12月4日,我们本该动身前往锡比乌的那天,诺伊卡动身前往永恒宇宙。

革命后,我出版了一本英文诗集《形式的堕落》(The Fall in Form,1993),以及几本法文和德文小册子(1992年)。我在String、Quasar、Eucronia等发表过文章。现在我们有网站:Agonia、Centrul String、Facebook...我已经出版了两本诗集: 化身的住处 (TORNADA 出版社,2014 年)和 兴趣爱好 (龙卷风出版社,2015)。我正在准备卷 与珀耳塞福涅手牵手。

Română

Română Deutsch

Deutsch English

English Español

Español Esperanto

Esperanto Français

Français Italiano

Italiano Latīna

Latīna Português

Português 中文(简体)

中文(简体) 日本語

日本語 한국어

한국어